еңЁеӨҸж—Ҙзҡ„йҳіе…үдёӢпјҢи¶ізҗғдёҺиҘҝз“ңзҡ„з»“еҗҲе‘ҲзҺ°еҮәдёҖз§ҚзӢ¬зү№иҖҢжё…еҮүзҡ„и§Ҷи§үдә«еҸ—гҖӮжң¬ж–Үе°Ҷеӣҙз»•вҖңи¶ізҗғжҳҺжҳҹиҘҝз“ңеҲӣж„ҸеӣҫзүҮеӨ§йӣҶеҗҲвҖқеұ•ејҖпјҢжҺўи®ЁиҝҷдёҖдё»йўҳзҡ„йӯ…еҠӣжүҖеңЁгҖӮйҰ–е…ҲпјҢжҲ‘们е°Ҷд»ҺеҲӣж„Ҹи®ҫи®Ўи§’еәҰеҲҶжһҗеҰӮдҪ•йҖҡиҝҮиҘҝз“ңе…ғзҙ жқҘиЎЁзҺ°и¶ізҗғжҳҺжҳҹ们зҡ„еҪўиұЎпјҢеҶҚд»ҺеӨҸеӯЈж°ӣеӣҙдёӯеҜ»жүҫзҒөж„ҹпјҢеұ•зӨәи¶ізҗғдёҺжё…еҮүд№Ӣй—ҙзҡ„е®ҢзҫҺиһҚеҗҲгҖӮжӯӨеӨ–пјҢиҝҳдјҡжҺўи®ЁиҝҷдёҖдё»йўҳеҜ№дәҺзҗғиҝ·ж–ҮеҢ–е’ҢеӨҸж—Ҙз”ҹжҙ»ж–№ејҸзҡ„еҪұе“ҚгҖӮжңҖеҗҺпјҢжҲ‘们е°ҶжҖ»з»“иҝҷдәӣеҲӣж„Ҹз»ҷжҲ‘们зҡ„еҗҜзӨәпјҢи®©дәә们еңЁзӮҺзғӯзҡ„еӨҸеӨ©дёӯд№ҹиғҪж„ҹеҸ—еҲ°и¶ізҗғеёҰжқҘзҡ„жҝҖжғ…дёҺжҙ»еҠӣгҖӮ

1гҖҒиҘҝз“ңдёҺи¶ізҗғжҳҺжҳҹзҡ„еҲӣж„Ҹи®ҫи®Ў

еңЁеҪ“д»ҠзӨҫдјҡпјҢи§Ҷи§үиүәжңҜе·Із»ҸжҲҗдёәдәҶдј иҫҫдҝЎжҒҜзҡ„йҮҚиҰҒжүӢж®өгҖӮеңЁиҝҷз»„вҖңи¶ізҗғжҳҺжҳҹиҘҝз“ңеҲӣж„ҸеӣҫзүҮвҖқдёӯпјҢи®ҫи®ЎеёҲ们巧еҰҷең°еҲ©з”ЁиҘҝз“ңиҝҷз§ҚеӨҸеӯЈж°ҙжһңпјҢйҖҡиҝҮеҲҮеүІгҖҒйӣ•еҲ»зӯүжүӢжі•пјҢеҶҚзҺ°дәҶеӨҡдҪҚи‘—еҗҚи¶ізҗғжҳҺжҳҹзҡ„еҪўиұЎгҖӮиҝҷз§Қж–°йў–иҖҢжңүи¶Јзҡ„и®ҫи®Ўж–№ејҸпјҢдёҚд»…еҗёеј•дәҶзңјзҗғпјҢиҝҳдёәи§ӮиҖ…еёҰжқҘдәҶиҖізӣ®дёҖж–°зҡ„ж„ҹи§үгҖӮ

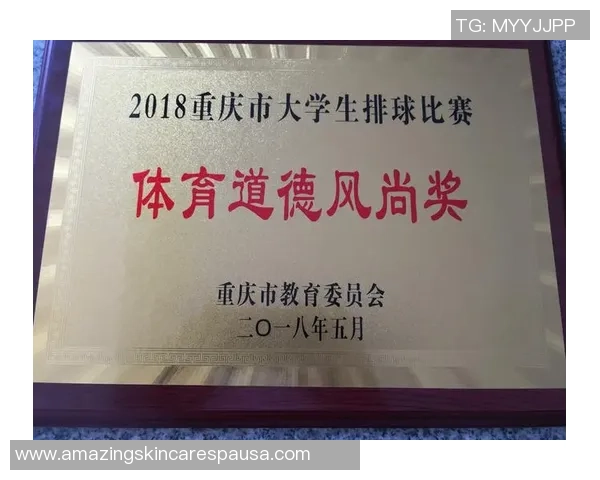

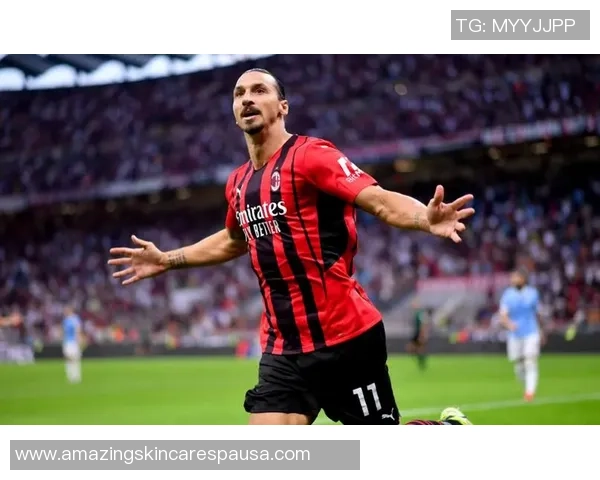

дҫӢеҰӮпјҢйҖҡиҝҮеҜ№иҘҝз“ңжһңиӮүйўңиүІе’Ңзә№зҗҶзҡ„зІҫеҮҶжҠҠжҸЎпјҢеҸҜд»Ҙз”ҹеҠЁеұ•зҺ°жў…иҘҝжҲ–CзҪ—зӯүзҗғжҳҹеңЁеңәдёҠеҘ”и·‘ж—¶йӮЈз§Қе……ж»Ўжҙ»еҠӣе’ҢжҝҖжғ…зҡ„дёҖйқўгҖӮиҝҷж ·зҡ„еӣҫеғҸдёҚд»…дҪҝдәәеҝҚдҝҠдёҚзҰҒпјҢжӣҙжҳҜи®©дәәиҒ”жғіеҲ°д»–们еңЁз»ҝиҢөеңәдёҠзҡ„иӢұе§ҝеӢғеҸ‘гҖӮ

жӯӨеӨ–пјҢиҝҷдәӣеҲӣж„Ҹи®ҫи®ЎиҝҳиһҚеҗҲдәҶдёҖдәӣжөҒиЎҢе…ғзҙ пјҢжҜ”еҰӮж¶ӮйёҰйЈҺж јжҲ–еҚЎйҖҡеҢ–еӨ„зҗҶпјҢдҪҝеҫ—дҪңе“Ғжӣҙе…·и¶Је‘іжҖ§е’ҢдәІе’ҢеҠӣгҖӮиҝҷж— з–‘еўһејәдәҶдҪңе“ҒеҜ№е№ҙиҪ»дәәзҡ„еҗёеј•еҠӣпјҢд№ҹжҝҖеҸ‘дәҶеӨ§е®¶еҜ№и¶ізҗғиҝҗеҠЁзҡ„ж–°зғӯжғ…гҖӮ

2гҖҒеӨҸж—Ҙж°ӣеӣҙдёӯзҡ„жё…еҮүдҪ“йӘҢ

йҡҸзқҖж°”жё©дёҚж–ӯж”ҖеҚҮпјҢеӨҸеӨ©е·Із„¶жҲҗдёәжҲ‘们з”ҹжҙ»дёӯзҡ„йҮҚиҰҒйғЁеҲҶгҖӮиҖҢиҘҝз“ңдҪңдёәдёҖз§Қж¶Ҳжҡ‘дҪіе“ҒпјҢиҮӘеҸӨд»ҘжқҘдҫҝжҳҜзӮҺзӮҺеӨҸж—ҘдёҚеҸҜжҲ–зјәзҡ„дёҖйғЁеҲҶгҖӮеӣ жӯӨпјҢе°ҶиҘҝз“ңдёҺи¶ізҗғз»“еҗҲпјҢдёҚд»…з¬ҰеҗҲиҠӮд»Өзү№зӮ№пјҢжӣҙиҗҘйҖ еҮәдәҶдёҖз§ҚиҪ»жқҫж„үжӮҰзҡ„ж°ӣеӣҙгҖӮ

жғіиұЎдёҖдёӢпјҢеңЁдёҖдёӘйҳіе…үжҳҺеӘҡзҡ„дёӢеҚҲпјҢдёҺжңӢеҸӢ们дёҖиө·иҒҡйӣҶи§ӮзңӢдё–з•ҢжқҜжҜ”иөӣпјҢдёҖиҫ№дә«з”ЁзқҖеҶ°й•ҮиҘҝз“ңпјҢдёҖиҫ№з•…и°ҲзқҖиҮӘе·ұе–ңзҲұзҡ„зҗғйҳҹгҖӮиҝҷз§ҚеңәжҷҜжӯЈжҳҜвҖңи¶ізҗғжҳҺжҳҹиҘҝз“ңеҲӣж„ҸеӣҫзүҮвҖқжүҖиҰҒдј иҫҫеҮәзҡ„йӮЈз§Қеҝ«д№җдёҺжӮ й—ІгҖӮ

еҗҢж—¶пјҢиҝҷж ·зҡ„и®ҫи®Ўд№ҹе”Өиө·дәҶдәә们еҜ№жҲ·еӨ–жҙ»еҠЁе’ҢдҪ“иӮІй”»зӮјзҡ„жёҙжңӣгҖӮеңЁиҝҷдёӘеӯЈиҠӮпјҢжҲ‘们常常被йӮҖиҜ·еҸӮеҠ еҗ„з§Қеҗ„ж ·зҡ„иҒҡдјҡпјҢиҖҢеҰӮжһңиғҪжңүиҝҷж ·еҜҢжңүеҲӣж„Ҹдё”еҸҲе…·еӨҮж¶Ҳжҡ‘ж•Ҳжһңзҡ„е°ҸеҗғпјҢж— з–‘дјҡжҸҗеҚҮж•ҙдёӘиҒҡдјҡзҡ„ж°ӣеӣҙпјҢи®©жҜҸдёӘдәәйғҪдә«еҸ—еҲ°ж¬ўеҝ«ж— жҜ”зҡ„ж—¶е…үгҖӮ

3гҖҒзҗғиҝ·ж–ҮеҢ–дёӯзҡ„ж–°жҪ®жөҒ

иҝ‘е№ҙжқҘпјҢйҡҸзқҖзӨҫдәӨеӘ’дҪ“зҡ„еҸ‘еұ•пјҢеҗ„зұ»еҘҮзү№гҖҒжңүи¶Јзҡ„иҜқйўҳеұӮеҮәдёҚз©·гҖӮвҖңи¶ізҗғжҳҺжҳҹиҘҝз“ңеҲӣж„ҸеӣҫзүҮвҖқзҡ„еҮәзҺ°пјҢж— з–‘дёәзҗғиҝ·ж–ҮеҢ–еўһж·»дәҶдёҖжҠ№дә®иүІгҖӮиҝҷз§Қз»“еҗҲдёҚд»…и®©дәәжғҠеҸ№дәҺе…¶зӢ¬зү№жҖ§пјҢеҗҢж—¶д№ҹжҝҖеҸ‘дәҶзІүдёқ们з§ҜжһҒеҸӮдёҺеҲ°е…¶дёӯпјҢд»ҺиҖҢеҪўжҲҗдёҖз§Қж–°зҡ„жҪ®жөҒзҺ°иұЎгҖӮ

и®ёеӨҡзҗғиҝ·ејҖе§ӢжЁЎд»ҝиҝҷдәӣеҲӣдҪңпјҢеңЁиҮӘе·ұзҡ„зӨҫдәӨе№іеҸ°дёҠеҲҶдә«иҮӘеҲ¶зүҲвҖңи¶ізҗғжҳҺжҳҹиҘҝз“ңвҖқпјҢиҝҷдёҚд»…жҳҜдёҖз§ҚиЎЁиҫҫеҜ№еҒ¶еғҸеҙҮжӢңзҡ„ж–№жі•пјҢйӣ·з«һжҠҖз”өз«һжіЁеҶҢзҷ»еҪ•д№ҹжҳҜдёҖз§ҚзӨҫдәӨдә’еҠЁзҡ„ж–°еҪўејҸгҖӮеңЁиҝҷдёӘиҝҮзЁӢдёӯпјҢдәә们еҸҜд»ҘйҖҡиҝҮиҜ„и®әе’ҢзӮ№иөһиҝӣиЎҢжІҹйҖҡпјҢеҠ ж·ұеҪјжӯӨд№Ӣй—ҙеҜ№еӣўйҳҹе’ҢиҝҗеҠЁе‘ҳж”ҜжҢҒе…ұйёЈгҖӮ

иҝҷз§Қи¶ӢеҠҝдёҚд»…еұҖйҷҗдәҺзәҝдёҠзӨҫдәӨпјҢе®ғиҝҳжё—йҖҸеҲ°дәҶзәҝдёӢжҙ»еҠЁдёӯпјҢдҫӢеҰӮдёҖдәӣзӨҫеҢәз»„з»ҮејҖе§ӢдёҫеҠһд»ҘвҖңжё…еҮүдё–з•ҢжқҜвҖқдёәдё»йўҳзҡ„е°ҸеһӢжҜ”иөӣпјҢеҗҢж—¶жҸҗдҫӣзӣёе…ізҫҺйЈҹпјҢи®©жӣҙеӨҡзҡ„дәәеҸӮдёҺиҝӣжқҘпјҢе…ұеҗҢдҪ“йӘҢиҝҷз§Қж¬ўд№җж°”ж°ӣгҖӮ

4гҖҒеҗҜиҝӘжҲ‘们зҡ„з”ҹжҙ»ж–№ејҸ

йҖҡиҝҮвҖңи¶ізҗғжҳҺжҳҹиҘҝз“ңеҲӣж„ҸеӣҫзүҮвҖқпјҢжҲ‘们еҸҜд»ҘзңӢеҲ°з”ҹжҙ»дёӯзҡ„е°Ҹз»ҶиҠӮеҰӮдҪ•иў«иөӢдәҲе…Ёж–°зҡ„ж„Ҹд№үгҖӮиҝҷдёҚд»…д»…жҳҜиүәжңҜдҪңе“ҒпјҢжӣҙжҳҜдёҖз§Қз”ҹжҙ»жҖҒеәҰвҖ”вҖ”иҝҪжұӮеҲӣж–°гҖҒдә«еҸ—д№җи¶ЈпјҢд»ҘеҸҠеңЁеҝҷзўҢз”ҹжҙ»дёӯеҜ»жүҫзүҮеҲ»е®Ғйқҷзҡ„йҮҚиҰҒжҖ§гҖӮ

е°Өе…¶жҳҜеңЁзҺ°д»ЈзӨҫдјҡпјҢдәә们еҫҖеҫҖеӣ дёәе·ҘдҪңеҺӢеҠӣиҖҢеҝҪз•ҘдәҶз”ҹжҙ»дёӯзҡ„з®ҖеҚ•еҝ«д№җгҖӮиҖҢиҝҷж ·зҡ„з»„еҗҲжҸҗйҶ’зқҖжҲ‘们пјҢиҰҒеӯҰдјҡж”ҫж…ўи„ҡжӯҘпјҢеҺ»ж¬ЈиөҸиә«иҫ№зҫҺеҘҪзҡ„дәӢзү©гҖӮе°ұеғҸеңЁй…·зғӯдёӯеҗғдёҠдёҖеҸЈеҶ°й•ҮиҘҝз“ңдёҖж ·пјҢе®ғиғҪеӨҹзһ¬й—ҙеёҰжқҘжё…еҮүдёҺиҲ’йҖӮж„ҹпјҢиҝҷжӯЈжҳҜжҲ‘们жүҖйңҖиҰҒеҺ»зҸҚжғңзҡ„дёҖд»Ҫз®ҖеҚ•е№ёзҰҸгҖӮ

жӯӨеӨ–пјҢйҖҡиҝҮиҝҷз§ҚеҪўејҸпјҢжҲ‘们д№ҹеә”иҜҘйј“еҠұиҮӘе·ұеҺ»е°қиҜ•дёҚеҗҢзұ»еһӢзҡ„ж–°дәӢзү©пјҢд»ҘејҖж”ҫеҢ…е®№еҝғжҖҒйқўеҜ№жңӘзҹҘжҢ‘жҲҳгҖӮиҝҷдёҚд»…иғҪдё°еҜҢжҲ‘们зҡ„ж–ҮеҢ–дҪ“йӘҢпјҢд№ҹиғҪеўһж·»и®ёеӨҡд№җи¶ЈпјҢдҪҝеҫ—дәәз”ҹж—…йҖ”жӣҙеҠ зІҫеҪ©зә·е‘ҲгҖӮ

жҖ»з»“пјҡ

з»јдёҠжүҖиҝ°пјҢвҖңи¶ізҗғжҳҺжҳҹиҘҝз“ңеҲӣж„ҸеӣҫзүҮеӨ§йӣҶеҗҲвҖқеұ•зҺ°еҮәдәҶдёҖдёӘе……ж»Ўжҙ»еҠӣе’ҢеҲӣйҖ жҖ§зҡ„дё–з•ҢпјҢе®ғе°ҶдёӨдёӘзңӢдјјдёҚзӣёе…ідҪҶеҚҙжһҒеҜҢйӯ…еҠӣе…ғзҙ е®ҢзҫҺз»“еҗҲпјҢдёәжҲ‘们еёҰжқҘдәҶе…Ёж–°зҡ„и§Ҷи§үзӣӣе®ҙгҖӮеҗҢж—¶пјҢиҝҷдёҖдё»йўҳд№ҹеҸҚжҳ еҮәеҪ“д»Је№ҙиҪ»дәәеңЁиҝҪжұӮдёӘжҖ§еҢ–еҸҠж–°йІңж„ҹж–№йқўзҡ„дёҚжҮҲеҠӘеҠӣпјҢдёҺжӯӨеҗҢж—¶пјҢе®ғжҸҗйҶ’зқҖжҲ‘们зҸҚи§ҶйӮЈдәӣз®ҖеҚ•иҖҢзңҹе®һзҡ„е°ҸзЎ®е№ёгҖӮ

жңӘжқҘпјҢеёҢжңӣиҝҷж ·зҡ„еҲӣж–°иғҪеӨҹ继з»ӯжҝҖеҸ‘жӣҙеӨҡдәәзҡ„зҒөж„ҹпјҢжҺЁеҠЁеҗ„зұ»иүәжңҜеҪўејҸзҡ„еҸ‘еұ•пјҢи®©жҲ‘们зҡ„з”ҹжҙ»жӣҙеҠ дё°еҜҢеӨҡеҪ©гҖӮеңЁиҝҷдёӘзӮҷзғӯзҡ„еӨҸеӯЈпјҢи®©жҲ‘们е…ұеҗҢжңҹеҫ…жӣҙеӨҡе…ідәҺдҪ“иӮІгҖҒиүәжңҜдёҺзҫҺйЈҹзӣёиһҚеҗҲзҡ„ж–°е°қиҜ•пјҢдёәе№іж·Ўд№Ҹе‘ізҡ„дәәз”ҹеўһж·»дёҖжҠ№дә®дёҪиүІеҪ©пјҒ