гҖҠй»‘иұ№гҖӢз”өеҪұдёҚд»…жҳҜдёҖйғЁжҲҗеҠҹзҡ„и¶…зә§иӢұйӣ„еҪұзүҮпјҢд№ҹеңЁе…ЁзҗғиҢғеӣҙеҶ…еј•еҸ‘дәҶеҜ№дҪ“иӮІж–ҮеҢ–е’Ңз”өеҪұдә§дёҡеҸ‘еұ•зҡ„ж·ұиҝңеҪұе“ҚгҖӮеңЁиҝҷйғЁеҪұзүҮдёӯпјҢи¶ізҗғжҳҺжҳҹзҡ„еҸӮдёҺдёәе…¶еўһж·»дәҶзӢ¬зү№йӯ…еҠӣпјҢдҪҝеҫ—еҪұзүҮдёҚд»…еҗёеј•дәҶеҪұиҝ·пјҢиҝҳеҗёеј•дәҶдј—еӨҡдҪ“иӮІзҲұеҘҪиҖ…гҖӮжң¬ж–Үе°Ҷд»ҺеӣӣдёӘж–№йқўжҺўи®Ёи¶ізҗғжҳҺжҳҹеңЁгҖҠй»‘иұ№гҖӢдёӯеҰӮдҪ•еҪұе“Қе…ЁзҗғдҪ“иӮІж–ҮеҢ–дёҺз”өеҪұдә§дёҡзҡ„еҸ‘еұ•пјҢеҢ…жӢ¬и¶ізҗғжҳҺжҳҹзҡ„еҪўиұЎеЎ‘йҖ гҖҒи·Ёз•ҢеҗҲдҪңдёҺеёӮеңәжӢ“еұ•гҖҒж–ҮеҢ–и®ӨеҗҢдёҺзӨҫеҢәеҪұе“Қд»ҘеҸҠеҜ№еҗҺз»ӯеҪұи§ҶдҪңе“Ғзҡ„еҗҜзӨәгҖӮйҖҡиҝҮиҝҷдәӣж–№йқўпјҢжҲ‘们еҸҜд»Ҙжӣҙе…Ёйқўең°зҗҶи§ЈдҪ“иӮІдёҺеЁұд№җиЎҢдёҡд№Ӣй—ҙзҡ„дә’еҠЁпјҢд»ҘеҸҠиҝҷз§Қдә’еҠЁеҰӮдҪ•жҺЁеҠЁзӨҫдјҡж–ҮеҢ–иҝӣжӯҘгҖӮ

1гҖҒи¶ізҗғжҳҺжҳҹзҡ„еҪўиұЎеЎ‘йҖ

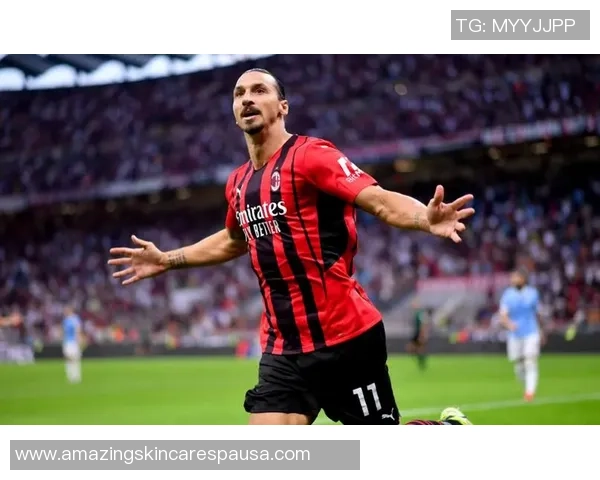

еңЁгҖҠй»‘иұ№гҖӢдёӯпјҢи¶ізҗғжҳҺжҳҹд»Ҙе…¶ејәеӨ§зҡ„дёӘдәәйӯ…еҠӣе’Ңе№ҝжіӣзҡ„зӨҫдјҡи®ӨзҹҘеәҰпјҢдёәи§’иүІеҪўиұЎжіЁе…ҘдәҶж–°зҡ„жҙ»еҠӣгҖӮиҝҷдәӣиҝҗеҠЁе‘ҳдёҚд»…жҳҜдҪ“еқӣе·ЁжҳҹпјҢжӣҙжҳҜи®ёеӨҡе№ҙиҪ»дәәзҡ„еҒ¶еғҸпјҢ他们жүҖд»ЈиЎЁзҡ„жӢјжҗҸзІҫзҘһе’Ңз§ҜжһҒеҗ‘дёҠзҡ„з”ҹжҙ»жҖҒеәҰпјҢдёҺеҪұзүҮдј иҫҫзҡ„дҝЎжҒҜй«ҳеәҰеҘ‘еҗҲгҖӮиҝҷж ·зҡ„еҪўиұЎеЎ‘йҖ пјҢдҪҝеҫ—и§Ӯдј—иғҪеӨҹжӣҙе®№жҳ“ең°жҺҘеҸ—并е–ңзҲұиҝҷдәӣи§’иүІпјҢд»ҺиҖҢжҸҗеҚҮдәҶеҪұзүҮзҡ„дәәж°”гҖӮ

жӯӨеӨ–пјҢи¶ізҗғжҳҺжҳҹдҪңдёәе…¬дј—дәәзү©пјҢе…¶еҸӮдёҺиғҪеӨҹжңүж•ҲеўһејәеҪұзүҮзҡ„е®Јдј ж•ҲжһңгҖӮ他们еңЁзӨҫдәӨеӘ’дҪ“дёҠзҡ„ејәеӨ§еҪұе“ҚеҠӣпјҢеҸҜд»Ҙиҝ…йҖҹе°ҶеҪұзүҮжҺЁе№ҝз»ҷжө·йҮҸзІүдёқзҫӨдҪ“пјҢе®һзҺ°еҸЈзў‘дј ж’ӯгҖӮиҝҷз§ҚзҺ°иұЎдёҚд»…йҷҗдәҺгҖҠй»‘иұ№гҖӢпјҢд№ҹдёәе…¶д»–зұ»еһӢз”өеҪұжҸҗдҫӣдәҶдёҖз§Қж–°зҡ„иҗҘй”ҖжҖқи·ҜпјҢйҖҡиҝҮзҗғжҳҹж•Ҳеә”жқҘеёҰеҠЁзҘЁжҲҝеўһй•ҝгҖӮ

жңҖеҗҺпјҢиҝҷз§ҚеҪўиұЎеЎ‘йҖ иҝҳдҝғиҝӣдәҶеҜ№дәҺеҒҘеә·з”ҹжҙ»ж–№ејҸзҡ„еҖЎеҜјгҖӮйҖҡиҝҮеұ•зӨәиҝҗеҠЁе‘ҳеқҡе®ҡдёҚ移иҝҪжұӮжўҰжғіе’ҢжҢҒз»ӯй”»зӮјзҡ„йҮҚиҰҒжҖ§пјҢеҪұзүҮйј“еҠұи§Ӯдј—е…іжіЁиҮӘиә«иә«дҪ“зҙ иҙЁпјҢ并жҝҖеҸ‘他们еҸӮдёҺеҗ„з§ҚиҝҗеҠЁжҙ»еҠЁгҖӮиҝҷж— з–‘еҜ№е…ЁзҗғдҪ“иӮІж–ҮеҢ–зҡ„еҸ‘еұ•иө·еҲ°дәҶз§ҜжһҒжҺЁеҠЁдҪңз”ЁгҖӮ

2гҖҒи·Ёз•ҢеҗҲдҪңдёҺеёӮеңәжӢ“еұ•

и¶ізҗғжҳҺжҳҹеңЁгҖҠй»‘иұ№гҖӢдёӯзҡ„еҸӮдёҺпјҢдёҚд»…д»…жҳҜи§’иүІжј”еҮәпјҢжӣҙжҳҜдёҖз§Қи·Ёз•ҢеҗҲдҪңзҡ„ж–°жЁЎејҸгҖӮиҝҷз§ҚжЁЎејҸжү“з ҙдәҶдј з»ҹеҪұи§ҶиЎҢдёҡдёҺдҪ“иӮІйўҶеҹҹд№Ӣй—ҙзҡ„з•ҢйҷҗпјҢдҪҝдёӨиҖ…иғҪеӨҹе®һзҺ°иө„жәҗе…ұдә«пјҢеҪўжҲҗиүҜжҖ§дә’еҠЁгҖӮдҫӢеҰӮпјҢеңЁжҺЁе№ҝжҙ»еҠЁдёӯпјҢзҗғжҳҹ们еҫҖеҫҖдјҡдёәеҪұзүҮеҒҡе®Јдј пјҢеҗҢж—¶д№ҹиғҪеҖҹеҠ©з”өеҪұе№іеҸ°жҸҗеҚҮиҮӘиә«е“ҒзүҢд»·еҖјгҖӮ

иҝҷз§Қи·Ёз•ҢеҗҲдҪңжүҖеёҰжқҘзҡ„еёӮеңәжӢ“еұ•жңәдјҡд№ҹжҳҜжҳҫиҖҢжҳ“и§Ғзҡ„гҖӮйҡҸзқҖи¶ҠжқҘи¶ҠеӨҡиҝҗеҠЁе‘ҳеҸӮдёҺеҲ°еҪұи§ҶйЎ№зӣ®дёӯпјҢдёҚд»…иғҪеӨҹеҗёеј•еҺҹжң¬е°ұзғӯиЎ·дәҺдҪ“иӮІзҡ„дәәзҫӨпјҢд№ҹиғҪжҠҠжӣҙеӨҡжҷ®йҖҡи§Ӯдј—жӢүе…ҘиҝҷдёӘеәһеӨ§зҡ„ж¶Ҳиҙ№еёӮеңәгҖӮеңЁжӯӨиҝҮзЁӢдёӯпјҢеҗ„зұ»е‘Ёиҫ№дә§е“ҒеҰӮзәӘеҝөе“ҒгҖҒжңҚиЈ…зӯүд№ҹйҡҸд№ӢеҮәзҺ°пјҢдёәзӣёе…ідә§дёҡеҲӣйҖ дәҶж–°зҡ„з»ҸжөҺеўһй•ҝзӮ№гҖӮ

еҗҢж—¶пјҢиҝҷж ·зҡ„еҗҲдҪңе…ізі»д№ҹдҝғиҝӣдәҶеӣҪйҷ…дәӨжөҒдёҺзҗҶи§ЈгҖӮдёҚеҗҢеӣҪ家е’Ңең°еҢәзҡ„зҗғе‘ҳе…ұеҗҢеҸӮдёҺеҲ¶дҪңпјҢи®©дёҚеҗҢж–ҮеҢ–иғҢжҷҜдёӢзҡ„дәә们дә§з”ҹе…ұйёЈпјҢж— еҪўд№ӢдёӯеўһејәдәҶе…ЁзҗғеҢ–иҝӣзЁӢгҖӮиҝҷз§ҚзҺ°иұЎиЎЁжҳҺпјҢгҖҠй»‘иұ№гҖӢдёҚд»…жҳҜдёҖйғЁз”өеҪұпјҢжӣҙжҳҜеӨҡе…ғж–ҮеҢ–дәӨиһҚзҡ„йҮҚиҰҒиҪҪдҪ“гҖӮ

3гҖҒж–ҮеҢ–и®ӨеҗҢдёҺзӨҫеҢәеҪұе“Қ

еңЁгҖҠй»‘иұ№гҖӢдёӯпјҢи¶ізҗғжҳҺжҳҹжүҖжү®жј”зҡ„дёҚд»…жҳҜиҷҡжһ„и§’иүІпјҢ他们жӣҙжҳҜжҹҗдёҖзҫӨдҪ“жҲ–ең°еҢәж–ҮеҢ–и®ӨеҗҢзҡ„йҮҚиҰҒдҪ“зҺ°гҖӮйҖҡиҝҮиҝҷдәӣдәәзү©еЎ‘йҖ еҮәзҡ„ж•…дәӢжғ…иҠӮе’Ңжғ…ж„ҹиЎЁиҫҫпјҢи®©жӣҙеӨҡдәәиғҪеӨҹжүҫеҲ°иҮӘе·ұзҡ„еҪұеғҸеҸҠеҪ’еұһж„ҹгҖӮиҝҷз§Қж–ҮеҢ–и®ӨеҗҢеҸҚиҝҮжқҘеҸҲеҠ ејәдәҶзӨҫеҢәеҶ…йғЁеӣўз»“пјҢеҜ№жҠ—еӨ–йғЁеҺӢеҠӣпјҢжҸҗй«ҳйӣҶдҪ“еҮқиҒҡеҠӣгҖӮ

йҷӨдәҶејәеҢ–и®ӨеҗҢж„ҹеӨ–пјҢиҝҷдәӣзҗғжҳҹиҝҳз§ҜжһҒеҸӮдёҺзӨҫеҢәе»әи®ҫпјҢйҖҡиҝҮж…Ҳе–„жҙ»еҠЁе’ҢзӨҫдјҡиҙЈд»»иЎҢеҠЁпјҢе°Ҷе…¶жӯЈиғҪйҮҸдј йҖ’з»ҷжӣҙе№ҝжіӣзҡ„дәәзҫӨгҖӮ他们еҲ©з”ЁиҮӘе·ұзҡ„еҪұе“ҚеҠӣеё®еҠ©йңҖиҰҒж”ҜжҢҒзҡ„йӣ·з«һжҠҖз”өз«һеңЁзәҝжҠ•жіЁдәәпјҢж— и®әжҳҜеңЁж•ҷиӮІиө„еҠ©гҖҒиҙ«еӣ°ж•‘еҠ©иҝҳжҳҜзҺҜеўғдҝқжҠӨзӯүеӨҡдёӘйўҶеҹҹпјҢйғҪеҸ‘жҢҘзқҖйҮҚиҰҒдҪңз”ЁгҖӮеӣ жӯӨпјҢгҖҠй»‘иұ№гҖӢзҡ„жҲҗеҠҹдёҚд»…йҷҗдәҺ银幕д№ӢдёҠпјҢиҝҳжү©еұ•еҲ°дәҶзҺ°е®һз”ҹжҙ»дёӯзҡ„еҗ„дёӘеұӮйқўгҖӮ

дёҺжӯӨеҗҢж—¶пјҢи¶ізҗғжҳҺжҳҹдҪңдёәжҰңж ·пјҢе…¶иЎҢдёәд№ҹжҝҖеҠұзқҖе№ҙиҪ»дёҖд»ЈиҝҪйҖҗжўҰжғігҖӮеҪ“他们зңӢеҲ°иҮӘе·ұеҙҮжӢңзҡ„дәәзү©дёәдәҶзҗҶжғіиҖҢеҘӢж–—ж—¶пјҢиҮӘ然дјҡеҸ—еҲ°йј“иҲһпјҢд»ҺиҖҢжӣҙеҠ еҠӘеҠӣиҝҪжұӮиҮӘе·ұзҡ„зӣ®ж ҮгҖӮиҝҷе°ұжҳҜдҪ“иӮІзІҫзҘһжүҖи•ҙеҗ«зҡ„йҮҚиҰҒж„Ҹд№үпјҢе®ғж—ўе…ід№ҺдёӘдәәеҸ‘еұ•пјҢд№ҹе…ід№Һж•ҙдёӘзӨҫдјҡж–ҮжҳҺиҝӣжӯҘгҖӮ

4гҖҒеҜ№еҗҺз»ӯеҪұи§ҶдҪңе“Ғзҡ„еҗҜзӨә

гҖҠй»‘иұ№гҖӢзҡ„жҲҗеҠҹз»ҸйӘҢж— з–‘дёәеҗҺз»ӯеҪұи§ҶдҪңе“ҒжҸҗдҫӣдәҶе®қиҙөеҗҜзӨәгҖӮеңЁжңӘжқҘдҪңе“ҒдёӯпјҢеҰӮжһңиғҪеӨҹ继з»ӯжҺўзҙўдҪ“иӮІйўҶеҹҹе°Өе…¶жҳҜи¶ізҗғиҝҗеҠЁе‘ҳдёҺеҪұи§Ҷз»“еҗҲзҡ„ж–°еҪўејҸпјҢе°ҶдјҡеӨ§еӨ§дё°еҜҢж•…дәӢеҶ…容并еҗёеј•жӣҙеӨҡи§Ӯдј—гҖӮеҗҢж—¶пјҢиҝҷж ·еҒҡд№ҹжңүеҠ©дәҺиҝӣдёҖжӯҘжү“з ҙдј з»ҹеҪұи§ҶиЎҢдёҡеҚ•дёҖеҢ–зҡ„й—®йўҳпјҢи®©жӣҙеӨҡе…ғзҙ иһҚе…Ҙе…¶дёӯпјҢе®һзҺ°еҲӣж–°зӘҒз ҙгҖӮ

еҸҰеӨ–пјҢгҖҠй»‘иұ№гҖӢејәи°ғзҡ„жҳҜеӣўйҳҹзІҫзҘһпјҢиҖҢиҝҷдёҖзӮ№жҒ°жҒ°жҳҜйҳҹдјҚеҚҸдҪңдёӯзҡ„ж ёеҝғзҗҶеҝөгҖӮеңЁжңӘжқҘеҲӣдҪңж—¶пјҢеҸҜд»ҘиҖғиҷ‘йӮҖиҜ·жӣҙеӨҡжқҘиҮӘдёҚеҗҢйўҶеҹҹзҡ„еҗҚдәәпјҢд»Ҙдё°еҜҢеү§жғ…并еўһејәе…¶и¶Је‘іжҖ§е’ҢеҸҜзңӢжҖ§гҖӮеҗҢж—¶пјҢйҖҡиҝҮзӨҫдәӨе№іеҸ°иҝӣиЎҢиҒ”еҗҲиҗҘй”ҖпјҢд№ҹжҳҜйқһеёёеҖјеҫ—еҸӮиҖғзҡ„ж–№жі•д№ӢдёҖпјҢеҸҜд»Ҙи®©ж–°зүҮиҝ…йҖҹиҺ·еҫ—жӣқе…үзҺҮпјҢжҸҗй«ҳе…іжіЁеәҰгҖӮ

жңҖеҗҺпјҢиҰҒжіЁйҮҚеҹ№е…»йқ’е°‘е№ҙеҜ№иүәжңҜеҸҠиҝҗеҠЁзӣёз»“еҗҲж„ҸиҜҶпјҢдҪҝ他们и®ӨиҜҶеҲ°иҝҷдёӨиҖ…д№Ӣй—ҙ并йқһжҲӘ然еҲҶејҖпјҢиҖҢжҳҜеҸҜд»Ҙдә’зӣёиһҚеҗҲпјҢе…ұеҗҢеҸ‘еұ•гҖӮиҝҷе°Ҷдёәд»ҠеҗҺдјҳз§ҖдәәжүҚж¶ҢзҺ°й“әе№ійҒ“и·ҜпјҢеҗҢж—¶дҝғиҝӣж•ҙдҪ“ж–ҮеЁұдә§дёҡиө°еҗ‘жӣҙеҠ еҒҘеә·гҖҒеӨҡе…ғзҡ„еҸ‘еұ•ж–№еҗ‘гҖӮ

жҖ»з»“пјҡ

Total: гҖҠй»‘иұ№гҖӢдёӯзҡ„и¶ізҗғжҳҺжҳҹйҖҡиҝҮеӨҡж–№йқўеӣ зҙ ж·ұеҲ»еҪұе“ҚзқҖе…ЁзҗғдҪ“иӮІж–ҮеҢ–зҡ„еҸ‘еұ•еҸҠз”өеҪұдә§дёҡеҸҳйқ©гҖӮ他们дёҚд»…д»ҘдёӘдәәйӯ…еҠӣеҗёеј•и§Ӯдј—пјҢиҝҳйҖҡиҝҮи·Ёз•ҢеҗҲдҪңжӢ“е®ҪеёӮеңәз©әй—ҙпјҢдёәзӨҫеҢәе»әи®ҫиҙЎзҢ®еҠӣйҮҸгҖӮжӯӨеӨ–пјҢиҝҷдәӣзҺ°иұЎд№ҹдёәжңӘжқҘеҪұи§ҶеҲӣдҪңжҸҗдҫӣеҗҜзӨәпјҢжңүжңӣдҪҝж•ҙдёӘиЎҢдёҡжңқзқҖжӣҙеҠ еӨҡе…ғеҢ–ж–№еҗ‘иҝҲиҝӣгҖӮ

Total: еңЁе…ЁзҗғеҢ–ж—ҘзӣҠеҠ ж·ұзҡ„еӨ§иғҢжҷҜдёӢпјҢи¶іеқӣе·Ёжҳҹе·ІжҲҗдёәиҝһжҺҘдёҚеҗҢж–ҮеҢ–й—ҙжЎҘжўҒзҡ„йҮҚиҰҒи§’иүІгҖӮ他们дёҚж–ӯжҺЁеҠЁзқҖдәәзұ»ж–ҮжҳҺиҝӣжӯҘпјҢ并жҝҖеҠұдёӢдёҖд»ЈеӢҮж•ўиҝҪжўҰгҖӮгҖҠй»‘иұ№гҖӢзҡ„жҲҗеҠҹиҜҒжҳҺпјҢеҪ“иүәжңҜдёҺиҝҗеҠЁзӣёйҒҮж—¶пјҢдјҡзў°ж’һеҮәж„ҸжғідёҚеҲ°зҡ„ж–°зҒ«иҠұпјҢдёәжҲ‘们жҸҸз»ҳеҮәдёҖдёӘжӣҙеҠ зҫҺеҘҪзҡ„жңӘжқҘж„ҝжҷҜгҖӮ